Service

こんなお悩みはございませんか?

- データベース、BIツール、MAツールなど…個別のベンダーがサポートしていて連携が取れません

- BIツールのためにデータマートが肥大化してしまい、収集がつかなくなってきました

- 様々な製品・サービスを導入していますが、自動的に連携ができず、却って手間が増えてしまいました

解決策

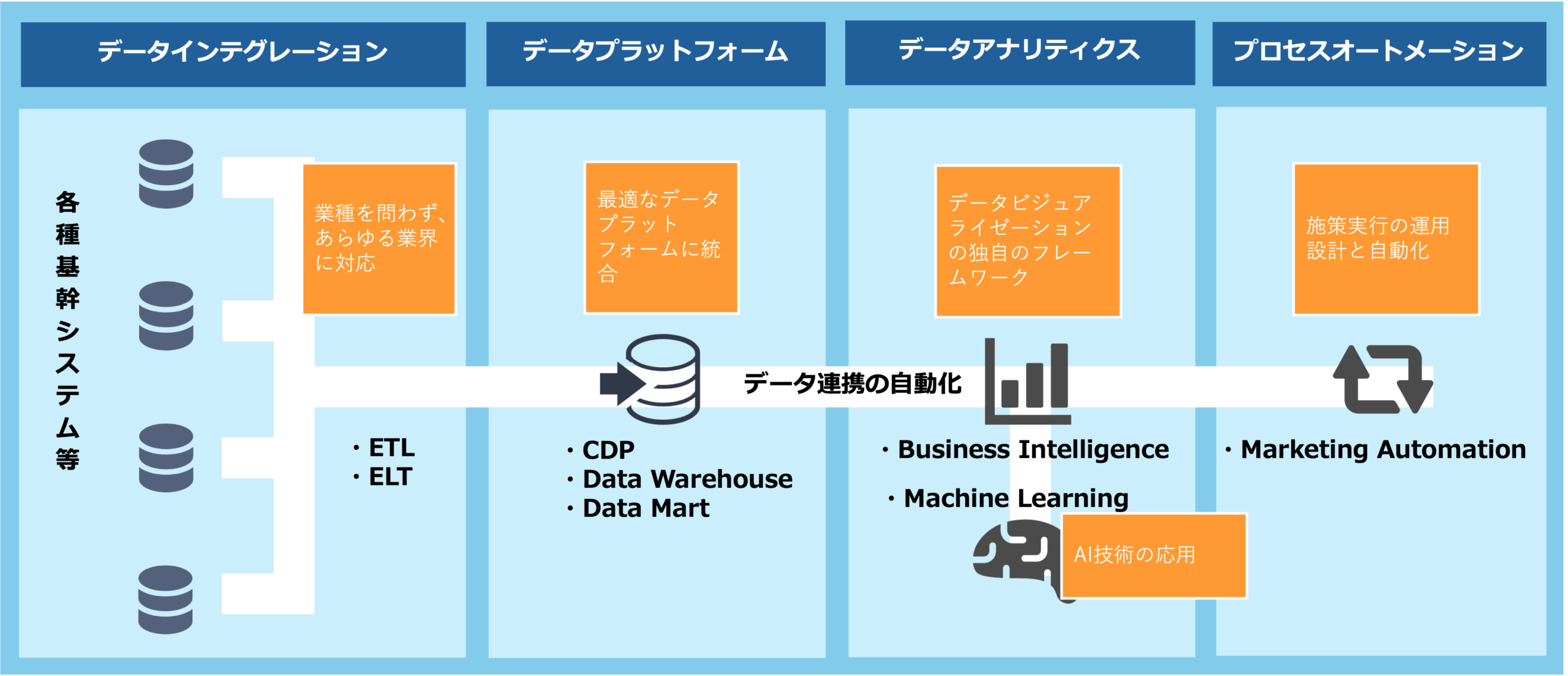

データの上流から下流まで、データベースや各種ツールのサポートのみならず、どのように自動連携すればデータ活用基盤として効率化が図れるのか、様々なお客様の課題を解決してきました。ETLやワークフローツールの導入で解決できる場合もあれば、API連携であっさり解決したり、導入コストを抑えてRPAを割り切って使うという方法もあります。

弊社ではツール依存せずに、最適化な手法をご提示し、構築・フォローまで一貫した体制でサポート致します。

| データインテグレーション | ・ETLツールによるデータ統合(CData等) |

|---|---|

| データプラットフォーム | ・CDP、データウェアハウス、データマート(Amazon AWS、Google Cloud Platform、snowflake等) |

| データアナリティクス | ・BIツール(Qlik等)、Auto ML |

| プロセスオートメーション | ・MAツール(HubSpot等)、RPA(Power Automate等)、ワークフロー(Qlik Automate等) |

こんなお悩みはございませんか?

- Excelで表示していたものをBIツールで可視化していますが、結局ダウンロードしてExcelで加工しています

- ダッシュボードで自動集計されるのは便利ですが、特に分析できるわけではありません

- セルフBIを推進してきた結果、野良アプリが増えすぎて、退職時や移動時にメンテできなくなっています

解決策

- 人間はどのようにデータから意味を理解するのか

- どうすればすばやく正しく認識できるのか

を考え、データビジュアライゼーションの手法をフレームワークとしてまとめました。

認知科学からのアプローチ

行動経済学からのアプローチ

データビジュアライゼーションフレームワーク

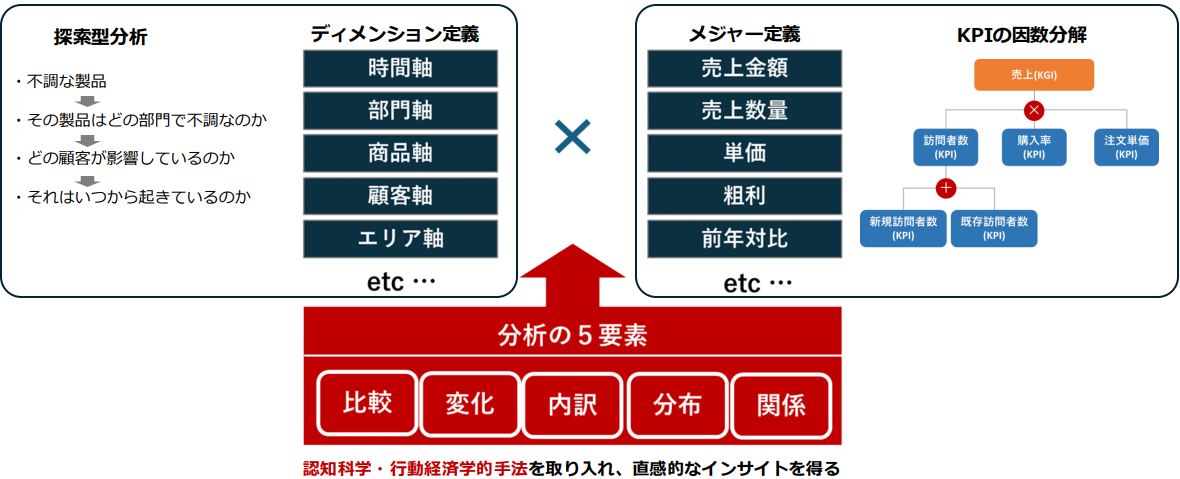

認知科学、行動経済学的なアプローチから、データビジュアライゼーションのフレームワークを構築しました。

私たちのフレームワークでは、予め分析シナリオを考えたり、画面設計をするというわけではなく、データを体系化していく過程で、自ずと視覚化ができるように設計されています。

分析するデータからディメンション(分析軸)、メジャー(計測値)を整理し、体系化します

メジャーからKPIで構成し、KPIを体系化して、因数分解します

分析の基本3要素(比較する、推移を見る、内訳を知る)に加え、拡張2要素(分布を見る、関係を見る)からデータを視覚化します

こんなお悩みはございませんか?

- BIツールの書籍は、技術的な解説が中心で、どのようにビジュアライゼーションをすべきかを解説したものが見当たりません

- 短時間で習得できるデータビジュアライゼーションのコースがありません

- BIツールを導入した時に、ベンダー側でトレーニングコースがなく、その後もベンダー依存することになっています

解決策

長年、データビジュアライゼーションに関わってきたメンバーが、ビジュアライゼーションフレームワークに則り、作成したオリジナルのトレーニングコンテンツを所有しています。

これらのコンテンツは、専門学校のデータ分析講座で使用され、企業様向けにも活用されています。

Qlik Senseトレーニング例

| No. | テーマ |

|---|---|

| 1 | データ活用事例の理解とBIツール体験 |

| 2 | データモデリング基礎(データモデリング手法の理解) |

| 3 | データモデリング実践(ウィザードによるデータモデリング) |

| 4 | データビジュアライゼーション基礎(データビジュアライゼーション手法の理解) |

| 5 | チャートのブラッシュアップテクニック |

| 6 | エクステンションの利用 |

| 7 | データモデリング応用-2(ロードスクリプトによるデータモデリング) |

| 8 | 関数と変数の利用 |

| 9 | 高度な集計処理 |

| 10 | SET分析と並列ステート |

まずはお気軽にご相談ください

貴社のデータに眠る可能性を最大限に引き出すための、最初の一歩をご一緒させてください。

現状の課題整理からお手伝いします。